2025年4月から大幅改正となった建築基準法が施行されます。住宅での最大のポイントは木造二階建ての根拠だった4号特例の縮小で大きく変わります。しかし、いまだに4号建築物や4号特例への理解が十分でなく4号特例「縮小」と言われてもますます理解不足です。まずは4号についておさらいします。

1.「4号特例縮小」とは

建築基準法の改正に伴い、4号特例縮小について、セミナーを行っていますが、業界内で4号特例縮小の理解が、まだまだ不足しています。一番の理由は4号特例自体の理解不足です。

まずは、4号特例とは何かを理解してください。既に理解している方は、読み飛ばして頂いて構いません。

4号特例を理解するには、「4号建築物」、「仕様規定」、そして「4号特例」の順で理解してください。

2.「4号建築物」について

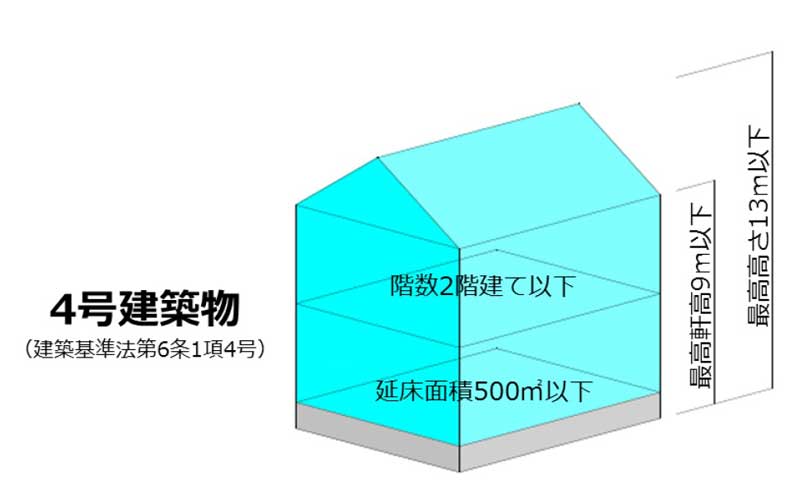

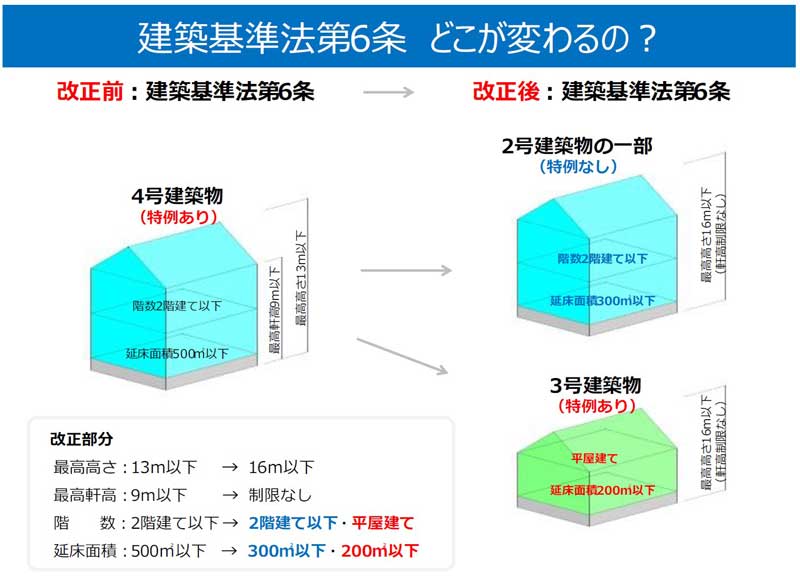

まず、「4号建築物」についてです。4号建築物は、建築基準法第6条第1項4号に規定されています。建築基準法第6条では、建築物を規模、用途、構造種別により1号から4号建築物に分類しています。

木造の4号建築物は、以下4つの規定を全て満たした建築物です。

・最高高さ13m以下(13m含む)

・最高軒高9m以下(9m含む)

・地階を除く階数が2以下(2階建てと平屋建て)

・延床面積500㎡以下(500㎡含む)

このように、一般的な木造住宅は「4号建築物」です。

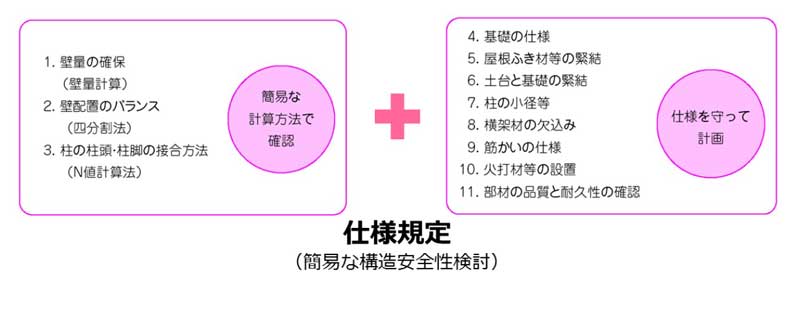

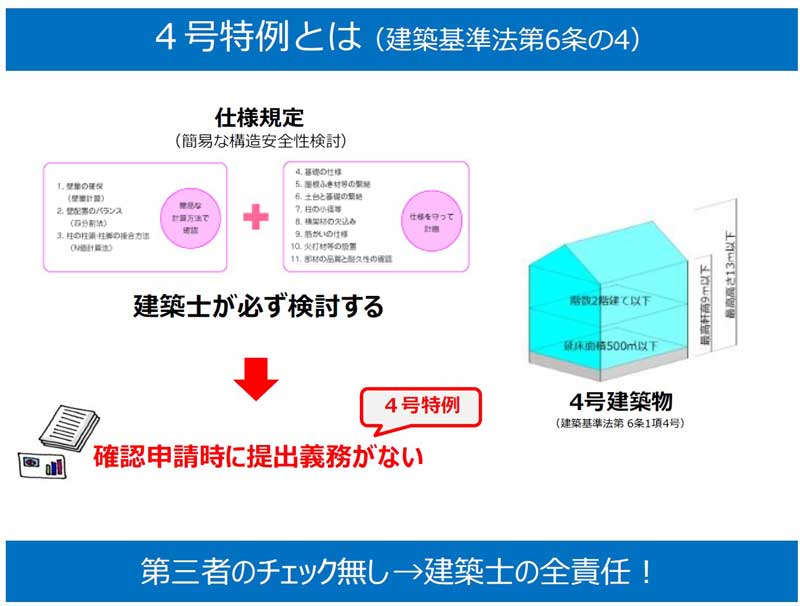

3.「仕様規定」について

次は「仕様規定」についてです。4号建築物の構造安全性に関する規定は、法20条にて、簡易的な構造安全性検討方法が規定されています。この簡易的な構造安全性検討方法は、壁量計算や壁の配置バランス(四分割法)、柱頭柱脚の接合方法(N値計算法)、その他仕様ルールで構成されていて、これを「仕様規定」と呼んでいます。

「仕様規定」とは、4号建築物の構造安全性確認方法の手法の名称ではなく、建築基準法で具体的な「仕様」が定められている規定自体を「仕様規定」と呼んでいます。よって、「仕様規定」は構造安全性確認だけではなく、採光や換気、その他多数存在します。これとは別に、許容応力度計算のように、性能を求める規定は「性能規定」と呼びます。

4.「4号特例」について

最後は、「4号特例」についてです。4号特例は法第6条の4(建築物の建築に関する確認の特例)に規定されています。4号特例の範囲は膨大なのですが、ここでは、構造に関する規定のみ取り上げます。

4建築物の仕様規定は、建築士が全棟必ず検討(計算など)行います。この検討した結果(壁量計算などの結果や仕様ルールのチェック)や関連図書(基礎伏図、基礎断面詳細、木部伏図など)を確認申請に提出する義務がない(図書省略)、これが「4号特例」です。4号特例は、構造安全性検討の省略ではありません。

5.まとめ

まとめると、以下の通りです。

■4号建築物

木造2階建て以下の一般的な木造住宅

■仕様規定

4号建築物で求められている構造安全性確認に関する規定

■4号特例

仕様規定を確認申請に提出しない(図書省略)のこと

仕様規定自体の省略ではない

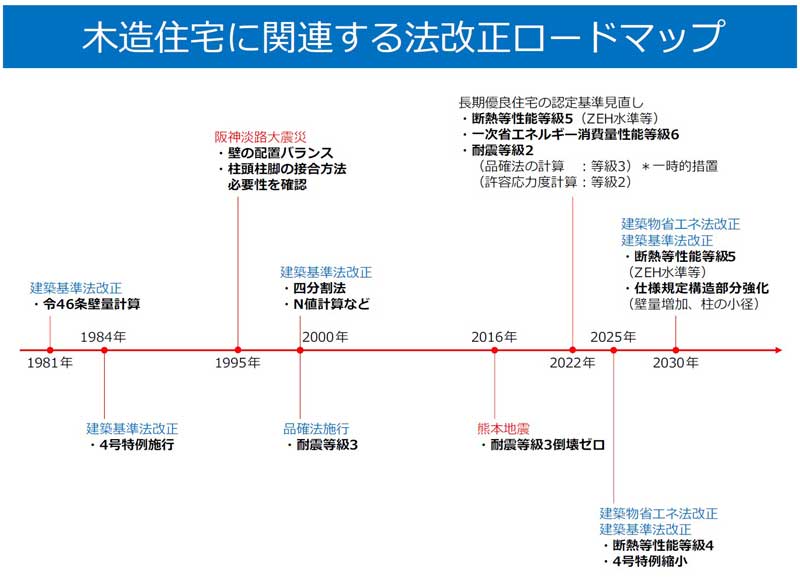

6.法改正ロードマップ

木造住宅の、特に構造に関する法改正ロードマップから、2025年4月の4号特例縮小、2030年の建築基準法改正までを解説します。

■1981年、建築基準法が改正され、建築基準法施行令46条の壁量計算基準が強化されました。この壁量計算の基準が現在の基準となっています。建築基準法の耐震性能=耐震等級1なので、耐震等級1の壁量計算基準は、2023年現在、42年前の基準であり、その後、一度もアップデートされていません。

■1984年、4号特例が始まりました。

■1995年、阪神淡路大震災発生。この地震による木造住宅の被害状況から、壁量だけではなく、壁の配置バランス、耐力壁両端柱の柱頭柱脚接合の必要性が見えてきました。

■2000年、阪神淡路第大震災の被害状況を踏まえ、令46条壁量計算に加え、壁の配置バランス(簡易法:四分割法)、柱頭柱脚の接合方法(告示による方法とN値計算)が、仕様規定に追加されました。

耐震等級1の壁の配置バランス、柱頭柱脚の接合方法の基準は、2025年現在、25年前の基準であり、これもまた、一度もアップデートされていません。

■2000年には、品確法が施行されています。品確法の柱の一つ、住宅の性能表示制度において、耐震等級2、3が規定されました。

■2016年、熊本地震では益城町において、想定外であった震度7が2回発生しました。建築学会による益城町の悉皆調査(全棟被害調査)にて、耐震等級3の被害が少なく、震度7に繰り返し耐える事ができる可能性が見えてきました。

■2022年、長期優良住宅の認定基準が見直され、断熱等性能等級が4から5(ZEH水準等)に強化されました。耐震等級2は変更無しです。しかし、品確法の計算では、ZEH水準等の建物重量を想定した壁量基準になっていないため、ZEH水準等の建物重量を想定した新たな耐震等級2、3の壁量基準が提案されました。この新たな壁量計算基準の耐震等級2(長期優良住宅認定基準)が、現在の耐震等級3とほぼ同様であるため、新たな壁量計算基準が適用されるまで、現在の耐震等級3をZEH水準等の耐震等級2と想定して運用されることとなりました。

*認定基準の見直しで、耐震等級3に強化されたわけではない

*許容応力度計算は、建物の仕様ごとに荷重を設定するため、耐震等級2のまま

■2025年、省エネ法改正により、省エネ基準義務化(断熱等性能等級4の義務化)、建築基準法改正により、4号特例縮小が行われます。仕様規定に関しては、壁量計算基準、令43条柱の小径の基準が強化さる予定です。

■2030年、省エネ法改正により、断熱等性能等級が5(ZEH水準等)にアップデートします。それに伴い、再度、仕様規定の壁量計算基準、令43条柱の小径の基準が強化される予定です。

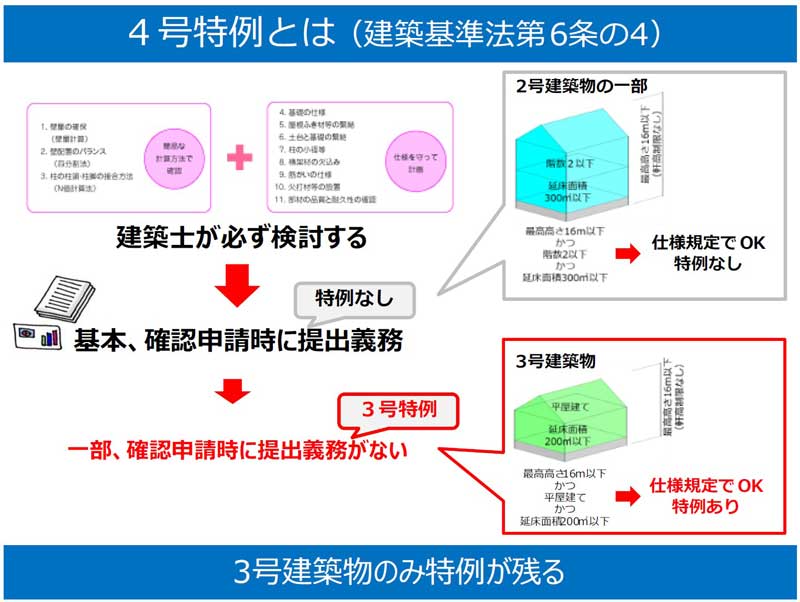

2025年の4号特例縮小とは

端的に説明すると、木造2階建ては特例がなくなり、木造平屋建ては、従来通り特例が残るという感じです。特例がなくなるということは、仕様規定の検討を確認申請図書として提出し、構造部分も審査されるということです。

もう少し、説明します。

建築基準法第6条の4号建築物は、2025年の法改正により、3号と2号に分類されます(4号建築物はなくなる)。

●3号建築物は小規模な木構造で、以下の規定を全て満たした建築物です。

・最高高さ16m以下(13mから16mに緩和)

・地階を除く階数が平屋建て

・延床面積200㎡以下(200㎡含む)

*最高軒高制限はなくなります

●現在、4号建築物の範囲で、2025年の法改正により2号建築物となる小規模な木構造は、以下の規定を全て満たした建築物です。

・最高高さ16m以下(13mから16mに緩和)

・地階を除く階数が2以下

・延床面積300㎡以下

*平屋建てかつ延床面積200㎡以下の場合は、法第6条の3号建築物となります。

*最高軒高制限はなくなります。

まとめると、以下の通りです。

■4号特例縮小

構造安全性検討である仕様規定に関する図書を、確認申請提出に戻すだけこのと。

*3号建築物の特例は残るため、今後、3号特例となります

*3号建築物の特例が残るため、2025年の法改正は、特例廃止ではありません。

ちなみに、なぜ、3号建築物に特例を残すのか。これは、他構造(S造、RC造)の特例建築物の規模を合わせたということです。現在、特例のある法6条の4号建築物の規模は、S造、RC造の場合、平屋建てかつ延床面積200㎡以下となっています。この、他構造の特例建築物の規模に、木造の規模を合わせ、新た3号建築物として規定されます。

■筆者 プロフィール

株式会社M’s(エムズ)構造設計

代表取締役社長 佐藤 実

一級建築士、構造設計一級建築士、農学修士(木質構造建築物基礎構法)、性能評価員ほか「構造塾」の運営(構造計算研修、相談窓口など)

構造塾には、木造住宅の構造計算や最新情報を学ぼうと全国の工務店・設計事務所、プレカット工場などが集まっている。またネットで「構造塾チャンネル」も好評。